发布日期:2025-08-12

“以前中午下课后,食堂排队能排到门口,买个饭至少20分钟,现在快多了!”外国语学院的学生小李对学校新引进的智慧餐台赞不绝口。这不仅仅是小李的个人感受,更是外国语学院智慧食堂改造项目成效的一个缩影——以科技为匙,打开了高效、智能、人性化校园餐饮的新大门。

一、困局:传统食堂的沉疴与新挑战

面对近两万名师生的庞大就餐需求,外国语学院食堂在高峰时段的拥堵已成顽疾。窗口前蜿蜒的长龙、收银员高强度却低效的手工计价、师生因漫长等待而产生的抱怨此起彼伏。更为严峻的是,人力成本持续高企,运营效率却徘徊不前。

中国教育后勤协会2024年高校餐饮调研报告指出,约83%的高校食堂面临类似高峰拥堵问题,成为师生满意度下降的主要痛点。与此同时,传统粗放的管理模式使得菜品销售数据模糊不清,采购与备餐常凭经验,食材浪费现象普遍,亟需一场智能化变革破局。

二、破局之匙:智慧餐台系统的核心部署

2024年,外国语学院果断决策,引入智慧餐台系统,构建高效智能的用餐生态。其核心部署围绕三个关键维度展开:

智能结算终端广覆盖: 在食堂主要出口区域部署多台自助结算终端,构成高效分流的基础网络。

RFID智慧餐具全升级: 所有碗碟内置RFID芯片,不同颜色精准对应不同价位(如绿色=2元,蓝色=4元,红色=6元),价格标识清晰直观,为高速自动识别奠定硬件基础。这种技术选择相较于图像识别方案(易受菜品堆叠、遮挡影响)更具稳定性和普适性。

多元支付无缝集成: 系统深度整合校园卡、支付宝、微信等主流支付方式,满足师生多样化的支付习惯,消除支付环节的摩擦。

三、成效彰显:数据驱动的效率与服务革命

智慧餐台带来的转变立竿见影,成效覆盖效率、成本、体验与管理四大维度:

结算效率质的飞跃: 单次结算时间从人工模式的20-30秒,压缩至惊人的3秒以内,效率提升近10倍。高峰时段排队长度缩短70%以上,师生平均等待时间锐减15分钟以上。浙江大学后勤集团在引入类似系统后也报告称,学生平均就餐时间缩短了18分钟。

运营成本显著优化: 自动化结算直接减少了对传统收银岗位的依赖,外国语学院食堂收银人员配置减少40%,人力成本大幅节约。结算效率的提升同时带来了更高的“翻台率”,在不增加物理空间的前提下,显著提升了整体服务吞吐能力。

师生满意度飙升: 用餐体验专项调查显示,师生对结算速度和操作便利性的满意度跃升至90%以上。流程透明(所见即所得)、操作简单(“一放即识,一点即付”)获得广泛赞誉。智慧餐台在提升效率的同时,也缓解了师生在紧张午休时间因排队产生的焦虑感,改善了整体校园生活体验。

管理决策科学化与精细化: 系统生成的精准数据报表(日/周/月)成为管理者的“数字罗盘”。哪些是畅销爆品,哪些菜品遇冷滞销,一目了然。据此优化菜单结构、精准制定采购计划,外国语学院食堂的食材浪费率成功降低了约15%。同时,精确到小时的客流热力图,指导食堂更合理地安排备餐量和服务人员班次,实现资源的最优调配。

四、挑战与智慧应对

任何新技术的落地都不会一帆风顺。外国语学院在推广初期也面临两大挑战:

初期适应性问题: 部分师生对操作流程不熟悉。应对策略:在餐台周边张贴醒目、简洁的操作指引标识;高峰时段安排志愿者进行现场引导和答疑;制作并广泛传播一分钟简易操作视频,线上线下同步推广。

智慧餐具的高效管理: 内置芯片的餐具成本高于普通餐具,需确保其正常流转和使用寿命。应对策略:建立一套完善的闭环管理流程,涵盖高效回收、专业清洗(避免高温、强磁、剧烈碰撞损伤芯片)、定期清点盘存。通过严格管理,外国语学院的RFID餐具损耗率被成功控制在极低的1%以内,远低于行业平均水平。

五、从外国语学院走向更广阔天地

外国语学院食堂的成功实践雄辩地证明,智慧餐台绝非华而不实的科技噱头。它精准地击中了高校食堂长期存在的效率痛点与服务短板,在师生满意度、运营成本优化、管理精细化三个维度实现了价值闭环,切实推动了食堂运营模式的转型升级。

这一案例的成功经验具有高度的可复制性。对于同样饱受高峰拥堵困扰的兄弟院校食堂,外国语学院的实践提供了清晰的智能化升级路径和宝贵的实操经验。其价值更可延伸至大型企业、医院、园区等具有集中供餐需求的团餐机构。教育部在《教育数字化战略行动计划》中明确强调推动“智慧校园”建设,智慧食堂作为提升校园服务品质的关键场景,其重要性日益凸显。

随着物联网、大数据、人工智能技术的持续演进,未来的智慧食堂必将更加智能。例如结合人脸识别实现“无感支付”,通过大数据分析预测菜品需求并优化营养搭配,甚至与健康管理系统联动提供个性化膳食建议。

外国语学院的智慧餐台,不仅解决了当下的痛点,更代表了一种面向未来的校园餐饮服务新范式——高效、便捷、数据驱动、以人为本。它已从概念蓝图,扎实地走进了师生的现实生活,并正在成为现代化高效食堂不可或缺的“标配”基础设施。

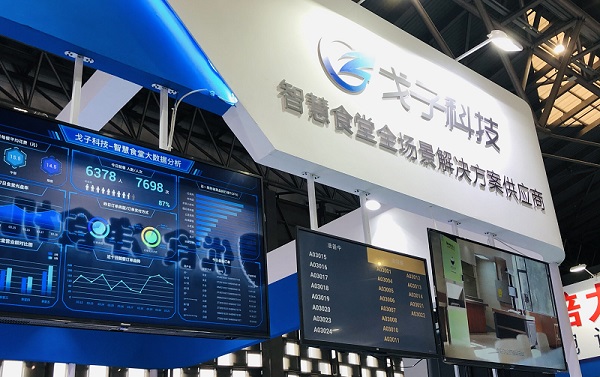

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

2021-04-13

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

2021-03-01

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

2020-12-03

- 副本.jpg) 2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020-12-02

.jpg) 戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

2021-04-16

- 副本.jpg) 智慧食堂:戈子科技引领餐饮数字化新变革

智慧食堂:戈子科技引领餐饮数字化新变革

2026-01-30

- 副本.jpg) 专业交付保障:医院智慧食堂系统从规划到上线的实施全流程

专业交付保障:医院智慧食堂系统从规划到上线的实施全流程

2026-01-29

量体裁衣:区域医疗中心与专科医院的智慧食堂方案差异化设计

量体裁衣:区域医疗中心与专科医院的智慧食堂方案差异化设计

2026-01-29