发布日期:2025-09-08

高校食堂作为校园生活的重要支撑,长期以来面临着数万名学生集中用餐、口味需求多样化以及食品安全标准日益提高的多重挑战。据中国教育后勤协会统计,超过70%的高校学生每日至少有一次在食堂就餐,就餐高峰时段人流量可达每小时万人次级别。传统的供餐模式难以应对如此大规模、高强度、多元化的用餐需求。然而,随着物联网、大数据和人工智能技术的迅速发展,2025年的智慧食堂正通过技术手段实现精细化、人性化运营,彻底改变高校餐饮服务的面貌。

一、智能预订与峰值分流:从“排长队”到“即时取”

在传统高校食堂,中午和傍晚的就餐高峰往往意味着漫长的等待和拥挤的环境。这不仅降低了学生的就餐体验,也增加了食堂的管理难度。智慧食堂则通过“线上预订+线下智能取餐”的方式实现了高效分流。

许多高校已率先引入智能订餐系统。学生可通过校园App提前选择餐品并支付,系统依据历史数据预测峰值时段,动态调整备餐量。线下取餐则主要依靠智能取餐柜和智能结算台完成。取餐柜通常设置在宿舍区、教学楼下多个点位,支持刷脸、扫码取餐,实现了“随到随取、无需排队”。

某高校2024年的数据显示,启用智能取餐系统后,高峰时段排队时间平均减少68%,食堂拥堵率下降45%,学生满意度提升至90%以上。这种模式不仅提升了就餐效率,也显著缓解了食堂的空间压力,使得资源分配更加合理。

二、营养分析与健康互动: 饮食习惯的可视化与个性化

高校学生正处于身体发育和学业压力并存的阶段,科学的饮食行为对保持健康至关重要。智慧食堂的另一大突破,是借助大数据分析能力,为每位学生生成个性化营养报告与健康建议。

系统通过记录学生的选餐偏好、消费频次及营养成分摄入数据,形成长期饮食档案。例如,南京某高校的智慧食堂系统会定期向学生推送:“您近一周蔬菜摄入偏少,建议今日选择西兰花或菠菜套餐”,并推荐相应的餐品。部分系统还接入健康穿戴设备数据,结合身体指标提供膳食调整建议。

这一功能不仅帮助学生建立起科学饮食的意识,也使得食堂能够更精准地把握需求变化,优化菜品结构。据中国疾控中心2024年发布的《高校饮食健康报告》,使用营养分析功能的学生中,有超过60%养成了更好的膳食搭配习惯,高盐、高油食品的选择率下降明显。

三、食品安全与供应链透明化:让每一份餐品“有据可查”

食品安全是高校餐饮的生命线。智慧食堂通过物联网技术和区块链溯源系统,实现了从食材采购到菜品出售的全流程监控。例如,复旦大学食堂使用的“溯源菜码”,学生扫码即可查看食材产地、配送时间、检测报告等信息,甚至包括厨师操作员信息及厨房环境监测数据。

一旦发生食品安全隐患,系统可迅速定位问题环节,实现精准召回和责任追溯,极大提高了风险控制能力。2024年,华中地区一所高校就因及时溯源系统预警,成功避免了一次食材污染事件的扩散。这种“透明厨房”模式不仅增强了学生的信任感,也督促餐饮服务提供方更加规范地管理操作流程。

四、智慧食堂:超越“吃饭”,成为校园生活的新中心

2025年的高校食堂,已不再只是一个满足基本饮食需求的场所,而逐渐发展为融合科技、健康管理、社交互动于一体的多功能空间。很多智慧食堂还设置了互动营养显示屏、健康测评区、轻食创作工坊等,定期开展饮食文化讲座和烹饪实践活动,增强体验感和归属感。

智慧食堂的建设是高校现代化治理和服务转型的一个缩影。它通过技术赋能,实现了高效运营、营养科学和食品安全的多维提升,真正回应了学生多元化的餐饮需求。未来的智慧食堂,还可能融入更多元的功能,如与运动健康系统联动、提供低碳饮食方案等,持续打造更加人性化、绿色化的校园生活体验。

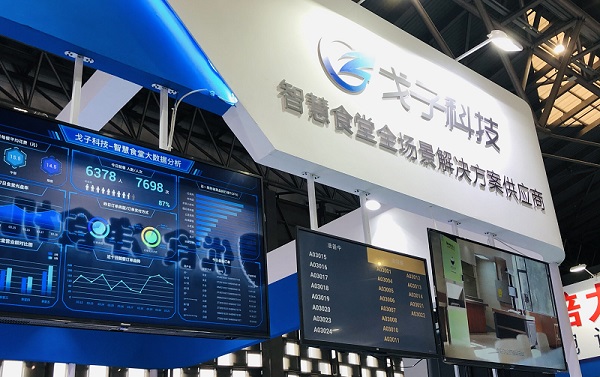

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

2021-04-13

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

2021-03-01

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

2020-12-03

- 副本.jpg) 2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020-12-02

.jpg) 戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

2021-04-16

- 副本.jpg) 智能结算台如何实现无人收银?技术解析与应用场景

智能结算台如何实现无人收银?技术解析与应用场景

2026-02-02

- 副本.jpg) 称重结算台在智慧食堂中的应用与优势

称重结算台在智慧食堂中的应用与优势

2026-02-02

- 副本.jpg) 什么是智慧团餐?智慧食堂系统如何赋能企业用餐管理

什么是智慧团餐?智慧食堂系统如何赋能企业用餐管理

2026-01-30