发布日期:2025-10-17

在医院这个救死扶伤、分秒必争的特殊场域,食堂作为重要的后勤保障部门,其运营效率直接关系到医患的用餐体验、医院的成本控制乃至整体服务形象。然而,长期以来,许多医院的食堂管理却深陷于传统模式的泥沼。对于医院食堂管理者而言,过往的订餐模式无异于一场场充满不确定性的“盲盒游戏”,其带来的挑战是多维且深刻的。

传统模式之困:效率洼地与资源黑洞

首先,“备餐盲盒”是最大的痛点。传统模式下,食堂管理者主要依靠历史经验和模糊预估来判断次日用餐人数及菜品偏好,这导致了两个极端后果:一方面,备餐过量造成触目惊心的食物浪费。据中国科协相关调研数据显示,我国医院食堂的餐食浪费率在某些时段可高达10%-15%,这不仅是对社会资源的巨大消耗,也直接推高了运营成本。另一方面,备餐不足则会导致患者和医护人员无法及时获得所需的营养餐食,引发满意度下降,甚至可能影响患者康复。这种“多了浪费,少了挨骂”的困境,根源在于信息的缺失与滞后。

其次,“人力高耗”是运营的沉重枷锁。从现金收款、人工核验餐券,到窗口排队打饭、手工统计汇总,每一个环节都高度依赖人工。这不仅流程繁琐、速度缓慢,在高峰期极易造成拥堵,还存在现金管理风险与财务对账困难。食堂员工疲于应付这些低附加值的重复性劳动,难以将精力投入到提升餐品质量、优化服务体验等核心工作中。

再者,“沟通成本高”阻碍了服务的良性循环。传统的意见收集多依赖于意见簿或随机访谈,这种方式覆盖面窄、信息零散且真实性难以保证。食堂管理者难以系统、有效地获取患者对菜品口味、营养搭配、软硬程度等方面的真实反馈,导致菜品优化如同“盲人摸象”,缺乏持续改进的科学依据,服务品质容易陷入停滞。

智慧解决方案:床头码订餐系统,食堂的“智慧大脑”

面对这些积弊,医院床头码订餐系统的出现,如同为食堂运营装上了一颗强大的“智慧大脑”,通过数字化、信息化手段,实现了从经验驱动到数据驱动的革命性转变。

第一,精准备餐,实现降本增效的核心突破。 该系统通过在患者床头部署专属点餐二维码,使其能通过手机便捷地提前预订餐食。系统后台会自动生成精确到每餐、每菜的订单汇总报告。食堂采购部门据此可按需精准采购食材,从源头上最大限度减少浪费。例如,北京协和医院在引入智能订餐系统后,其食堂的食材损耗率降低了约30%,年均节约采购成本超过百万元。同时,后厨备餐也告别了“毛估估”,能够根据确切数字进行标准化生产,既避免了浪费,也确保了供应,实现了成本控制与满意度提升的双赢。

第二,流程优化,全面解放人力赋能服务。 订餐、支付、订单确认均在线上自动完成,资金实时到账,对账清晰明了。这极大地简化了线下操作流程,减少了窗口排队压力和现金处理环节。员工得以从繁琐的事务性工作中解脱出来,更多地投身于餐品的精细制作、为有特殊需要的患者(如吞咽困难、糖尿病患者)提供个性化服务建议,以及进行病房送餐等更有价值的服务中。这不仅提升了人力资源的利用效率,也显著改善了患者的就医体验。以湘雅医院某院区为例,部署系统后,食堂前台服务人员配置优化了25%,这部分人力被重新培训并分配至营养咨询与品质监控岗位。

第三,数据驱动,构筑科学决策的坚实基座。 该系统不仅仅是一个订餐工具,更是一个强大的数据分析平台。它能自动记录并分析各类菜品的销售量、受欢迎程度、患者点餐偏好、消费周期等海量数据。管理者可以轻松获取“哪些菜品是爆款,哪些是滞销品”、“不同病区患者的饮食偏好有何差异”等关键洞察。这些数据为菜单的动态优化、时令菜品的精准推出、以及针对不同病症群体的营养搭配方案提供了前所未有的科学依据。食堂服务从而能够从“满足吃饱”升级到“指导吃好”,实现服务质量的持续迭代与精准化提升。

效率就是效益。医院床头码订餐系统的成功应用,生动诠释了数字化升级如何将医院食堂从一个传统的成本中心,转变为一个高效、智能、经济的现代化服务中心。它通过对信息的精准把握和流程的智能化再造,实现了资源的优化配置和服务的精准送达。

随着技术的不断发展,医院智慧食堂还可以与医院的HIS(医院信息系统)进行更深度地融合,实现根据患者病情自动推荐膳食方案;或引入AI算法预测用餐需求波动,实现更前瞻性的备餐规划。这场由订餐系统引领的变革,不仅重塑了食堂内部的运营效率,更通过提供更优质、更科学的膳食服务,为患者的康复和医护人员的福祉贡献了不可或缺的力量,最终推动了整个医疗机构向更智能、更经济、更可持续的方向稳健发展。

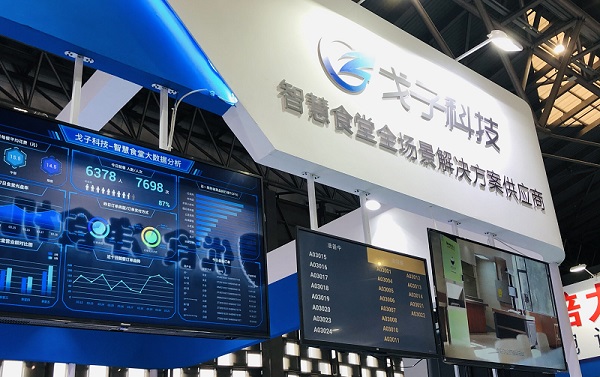

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

2021-04-13

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

2021-03-01

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

2020-12-03

- 副本.jpg) 2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020-12-02

.jpg) 戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

2021-04-16

- 副本.jpg) 什么是智慧团餐?智慧食堂系统如何赋能企业用餐管理

什么是智慧团餐?智慧食堂系统如何赋能企业用餐管理

2026-01-30

- 副本.jpg) 智慧食堂:戈子科技引领餐饮数字化新变革

智慧食堂:戈子科技引领餐饮数字化新变革

2026-01-30

- 副本.jpg) 专业交付保障:医院智慧食堂系统从规划到上线的实施全流程

专业交付保障:医院智慧食堂系统从规划到上线的实施全流程

2026-01-29