发布日期:2025-09-01

不知道你有没有这样的经历:匆匆赶到食堂,却发现最想吃的番茄炒蛋已经一扫而空,餐台上只剩下几道无人问津的菜品。这种“想吃的不够,剩下的不爱”的尴尬,曾是很多人食堂记忆中的常态。

然而最近,我发现自己最爱吃的椒盐排条不再需要“抢”了,菜品搭配也越来越贴合时令——夏天有爽口的凉拌黄瓜、木耳,入冬后则热腾腾的砂锅和炖汤如约而至。这一切的变化,究竟是怎么发生的?

原来,背后是一套被称为“智慧食堂管理系统”的数字工具在默默发挥作用。它就像食堂的“超级大脑”,通过收集、分析我们每一次刷卡消费的数据,精准判断出哪些菜品最受欢迎、哪个时段人流最大,甚至还能结合天气变化预测大家的饮食偏好。

以往,食堂采购大多依赖老师傅的经验直觉。虽然经验宝贵,但也难免出现偏差。比如突然降温的日子,热汤类菜品需求大增,但如果未能提前预判,就可能供不应求。而智慧系统通过对历史数据的机器学习,可以更精准地做出采购决策。例如,系统发现每周三的鸡肉类菜品销量总高出其他蛋白质15%,就会建议周三适当增加这类食材的采购量;又如在连续高温天气,自动提示增加凉菜和水果供应比例。

据一项高校食堂数字化改革报告显示,引入智慧采购系统后,平均食物浪费率从原来的25%下降到12%以下,菜品满意度却提高了34%。这不仅源于数据驱动的精准采购,也得益于系统对库存的实时监控——食材周转更快,新鲜度自然更高。

我所就读的学校食堂正是这一改革的受益者。食堂经理告诉我,自系统上线后,他们不仅做到了“按需备餐”,还可以通过动态看板实时监控菜品销售情况,一旦某菜品即将售罄,后厨能及时响应补货,大大缓解了以往“有的不够吃、有的没人吃”的局面。

而这只是智慧食堂体系的冰山一角。从采购、库存管理到菜谱推荐、营养分析,数据正在重塑我们的就餐体验。采购环节的数字化,就像是整个链条的“第一颗纽扣”,扣对了,后面的流程才更顺畅。

当然,数据并不是冷冰冰的数字。系统也会结合节日、校园活动等情景信息进行调整。比如校运会期间,食堂会提前增加高能量食物的比例;期末考试前,则推荐一些清淡易消化的菜品,帮助我们保持良好状态。

可以说,如今的食堂不再是那个“大锅饭”时代的延续,而变成了一个能够与我们“对话”的智能空间。它听得见我们的喜好,看得见我们的需要,也用得更高效、更节约。每一次刷卡,不仅是一次消费,更是为这个系统提供反馈、参与优化的过程。

智慧采购,带来的不只是舌尖上的满足,更是资源配置的科学与精准。当我们再也不用担心吃不到喜欢的菜品,当餐厨垃圾大幅减少,我们也在不知不觉中,参与了一场关于效率、环保与体验的现代生活革新。

而这,才只是智慧食堂的第一课。

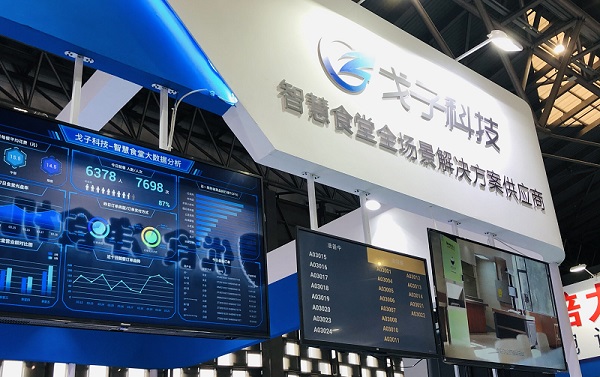

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

2021-04-13

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

2021-03-01

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

2020-12-03

- 副本.jpg) 2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020-12-02

.jpg) 戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

2021-04-16

- 副本.jpg) 智能结算台如何实现无人收银?技术解析与应用场景

智能结算台如何实现无人收银?技术解析与应用场景

2026-02-02

- 副本.jpg) 称重结算台在智慧食堂中的应用与优势

称重结算台在智慧食堂中的应用与优势

2026-02-02

- 副本.jpg) 什么是智慧团餐?智慧食堂系统如何赋能企业用餐管理

什么是智慧团餐?智慧食堂系统如何赋能企业用餐管理

2026-01-30