发布日期:2025-09-02

食品安全是关乎每个人健康的头等大事。过去,在食堂用餐我们大多只能被动选择“相信”——相信食材是新鲜的,相信操作是规范的,相信管理是到位的。但这种“相信”往往缺乏实际依据,更多是出于无奈。

如今,随着信息技术与监管机制的深度融合,越来越多的食堂管理系统将这份模糊的“相信”转变为了“看得见的安心”,食品安全监管正步入透明化、数字化的新阶段。

走进食堂,我们常常能在入口处的大屏幕或手机小程序中,清晰看到当天所用食材的详细溯源信息:青菜产自哪一家农业合作社,甚至具体到田块编号;猪肉不仅标明产地,还附带动物检疫合格证明编号及屠宰日期;食用油、调味料等也有明确品牌、生产批次和保质期。这些信息的公开,并非流于形式,而是真正贯穿于从农田到餐桌的全链条中。

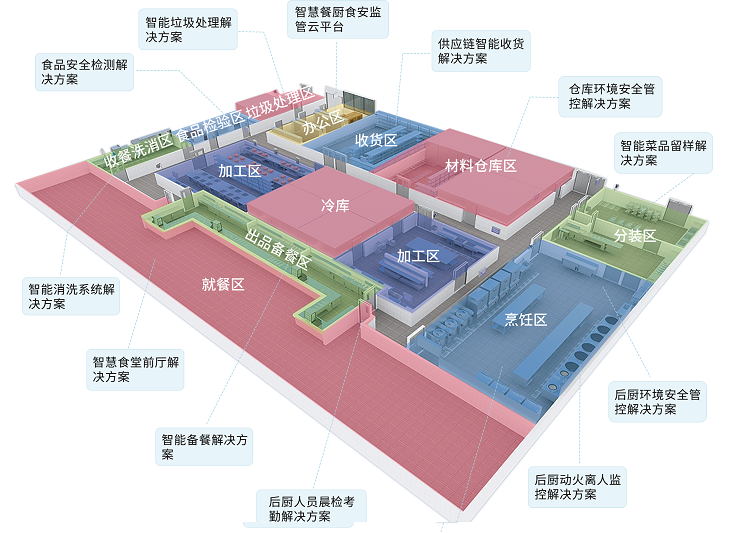

这一切的背后,是一套建立在现代信息技术基础上的安全监管系统。它首先从源头实施严格把控,建立了一套科学的供应商准入与动态评估体系。

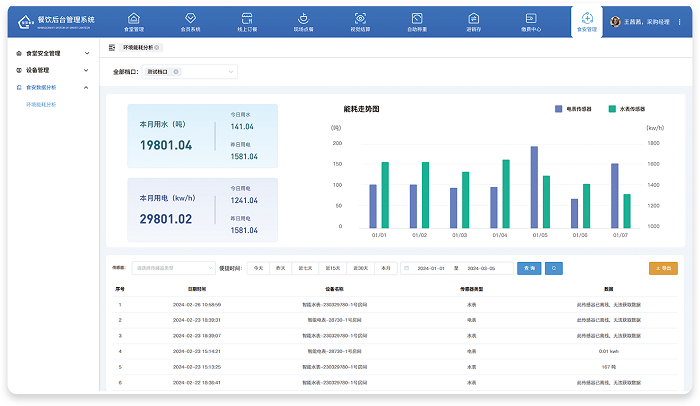

所有食材供应商必须具备相应资质,并接受定期考核,一旦发现质量问题便会被列入黑名单,实现优胜劣汰。食材进入食堂时,工作人员只需扫码即可完成信息自动录入,系统同步生成包括采购时间、负责人、质检情况等在内的数字台账。这样一来,不论是蔬菜、肉类还是米面油,每一项食材都拥有自己的“电子身份证”,真正实现正向可追踪、逆向可溯源。

不仅如此,这些系统还将后厨加工的关键环节纳入实时监管范围。厨房的消毒清洁记录、厨具的维护状态、工作人员的健康证信息和每日上岗体温监测等,都通过物联网设备与平台对接,做到数据自动上传、异常主动预警。一旦出现人员健康证临期或消毒记录缺失,系统会立即提示管理人员介入处理,从而极大降低了因人为疏忽导致的食品安全风险。

从消费者角度看,这种全面透明的监管机制无异于给食堂后厨安装了一个“全天候直播摄像头”。我们不再需要凭借模糊的印象或单纯的信赖去选择用餐,而是可以借助真实、及时的数据做出判断。每一口饭菜,背后是由无数个数据节点支撑起来的“安全身份”,这是一种质的飞跃。

值得指出的是,这样的系统并非个别单位的“奢侈品”。近年来,在国家食品安全示范城市创建和“互联网+明厨亮灶”工程的推动下,许多学校、企事业单位食堂以及大型餐饮企业都逐步接入了智慧监管平台。

据某省市场监督管理局公布的数据显示,自2020年推行食材溯源与后厨信息化管理以来,食品安全事件发生率同比下降逾35%,消费者满意度提升超过20个百分点。例如某高校食堂在引入溯源系统后,不仅有效杜绝了过期食材的使用,还通过对供应链的优化降低了采购成本,真正实现了安全与效益的双赢。

这种“看得见的安心”,既是技术进步的馈赠,也是监管思维从被动响应转向主动预防的重要标志。它提升了公众的食品安全感知,也倒逼餐饮服务提供方加强自我管理,形成良性的社会共治格局。

说到底,食品安全治理没有终点。随着区块链、人工智能等新技术进一步应用于食品溯源和风险预警,未来的食品安全监管将变得更加智能、高效和可信。而我们每一位消费者,也将在这个过程中收获更多获得感、安全感和幸福感。

从信任到透明,从盲猜到实证,食品安全监管的系统化升级,正悄然重塑着我们每一餐的体验。这份“看得见的安心”,正是这个时代送给我们最宝贵的福利。

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

2021-04-13

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

2021-03-01

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

2020-12-03

- 副本.jpg) 2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020-12-02

.jpg) 戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

2021-04-16

- 副本.jpg) 智能结算台如何实现无人收银?技术解析与应用场景

智能结算台如何实现无人收银?技术解析与应用场景

2026-02-02

- 副本.jpg) 称重结算台在智慧食堂中的应用与优势

称重结算台在智慧食堂中的应用与优势

2026-02-02

- 副本.jpg) 什么是智慧团餐?智慧食堂系统如何赋能企业用餐管理

什么是智慧团餐?智慧食堂系统如何赋能企业用餐管理

2026-01-30