发布日期:2025-10-13

在校园生活的众多场景中,食堂无疑是一个充满烟火气与活力的核心地带。然而,传统的食堂模式常常伴随着排长队、结算慢、营养信息不透明等痛点,消耗着师生们宝贵的课余时间与精力。

随着物联网、人工智能和大数据技术的蓬勃发展,一种以“智慧餐台”为核心的取餐用餐新模式应运而生,它不仅精准地击中了传统模式的短板,更以其高效、新潮、透明的特性,彻底重塑了学生的用餐体验,将日常就餐从一项简单的生理需求任务,升华为一次充满科技感的自主探索之旅。

取餐环节,是学生感知和体验智慧食堂最直接、最深刻的窗口。踏入智慧食堂,以往熟悉的景象已悄然改变:昔日堆叠的普通餐盘和需要人工操作、易出错的打卡机,已被集成了多种感知技术的“智慧餐台”和高效便捷的“人脸识别”支付系统所取代。整个空间营造出一种流畅、现代且极具未来感的用餐氛围。

具体而言,学生步入选餐区,端起一个看似普通却内藏玄机的餐盘。这些餐盘底部嵌入了精密的RFID(射频识别)芯片,或者上方部署了AI视觉识别系统。

当学生将餐盘放置在智慧餐台上并选取菜品时,技术便开始无声地施展魔力。若是RFID系统,每个餐碗或餐碟底部同样带有芯片,当其被放入感应区,读写器便能瞬间识别菜品身份;若是视觉识别系统,餐台上方的高清摄像头则会快速捕捉菜品图像,通过先进的AI算法进行精准识别。

紧接着,餐台上方的显示屏会实时、清晰地展示出刚刚选取菜品的详细信息:包括菜品名称、单价、主要营养成分(如热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物含量)以及当前已选菜品的累计金额。这个过程完全自动化,无需任何人工录入,信息透明直观,一目了然。

选餐结束后,学生无需在收银台前焦急等待,只需轻松移步至支付终端。在这里,无论是通过“刷脸”进行人脸识别支付,还是使用校园卡轻轻一贴,系统都能在秒级甚至毫秒级内完成身份验证与费用扣款,全程“无感支付”,流畅自然,极大减少了人员聚集和等待时间。这种高度集成的自动化流程,是智慧食堂提升效率的关键所在。

这种以智慧餐台为核心的取餐用餐模式,其优势是全方位且显而易见的,具体体现在以下几个层面:

一是“快”,极大提升了取餐与结算效率,缩短排队时间。 传统食堂高峰期排队拥堵,结算环节更是瓶颈。智慧餐台通过自动识别、即时计费,将原本可能需数分钟的结算过程压缩至几秒钟。根据部分已部署智慧食堂的学校(如北京大学、深圳中学等)的反馈数据显示,在午餐高峰时段,学生平均取餐结算时间从过去的8-10分钟缩短至2-3分钟,窗口吞吐效率提升超过60%。这不仅为学生赢得了更多的休息和学习时间,也显著缓解了食堂的空间压力,营造了更为宽松舒适的用餐环境。

二是“明”,实现了消费信息与营养数据的透明化,赋能健康选择。 智慧餐台屏幕上实时显示的营养成分信息,如同一本随身的“健康手册”。学生可以根据自身需求——无论是需要控制体重、增肌健身,还是关注特定营养素摄入(如低盐、低糖、高蛋白)——来做出更知情、更明智的膳食决策。例如,一名正在进行体重管理的学生,可以直观地看到每道菜的热量,从而合理搭配;一名运动量较大的体育生,则可以侧重选择蛋白质含量更高的菜品。这种透明化引导,潜移默化地培养了学生的健康饮食意识,将营养健康教育融入日常餐饮之中。某高校在引入智慧餐台后进行的问卷调查显示,超过75%的学生表示他们会关注屏幕上显示的营养信息,并有意识地据此调整菜品选择。

三是“准”,系统自动记录海量个体取餐数据,为精细化管理和个性化服务奠定基石。 每一次刷脸或刷卡支付,系统都会准确无误地记录下该学生的取餐详情:包括具体菜品、消费金额、取餐时间,乃至通过菜品关联到的营养数据。这些长期积累的、真实细致的个体数据,具有极高的价值。食堂运营方可以利用这些大数据分析整体菜品受欢迎程度,实现按需备餐,减少粮食浪费;同时也能精准优化菜品结构,淘汰不受欢迎的菜式,研发更符合师生口味的新品。

更重要的是,在获得用户授权的前提下,这些数据可以为后续的个性化营养分析与健康建议提供强大的支持。系统可以定期生成个人营养摄入报告,给出膳食结构调整建议,甚至在未来与校园健康系统联动,为有特殊健康需求的学生提供定制餐单。例如,浙江大学某校区智慧食堂试点项目,通过分析数据发现午餐维生素摄入普遍不足后,及时推出了“维生素补充专区”,受到了师生的广泛欢迎。

综上所述,智慧餐台与智能支付系统的结合,远不止是支付方式的改变,它是一场深刻的用餐体验革命。它通过技术手段,将效率、透明与精准注入到取餐用餐的每一个环节,让学生们在享受便捷的同时,掌握了更多健康自主权。

用餐,不再仅仅是满足口腹之欲,更成为了一次基于数据、充满探索乐趣的科技之旅。这不仅是校园生活品质的升级,更是教育场景数字化、智能化转型的一个生动缩影,预示着未来生活更多可能性的展开。随着技术的不断迭代与普及,这种智慧、人文、健康的餐饮模式,必将惠及更广泛的群体,引领新的生活方式潮流。

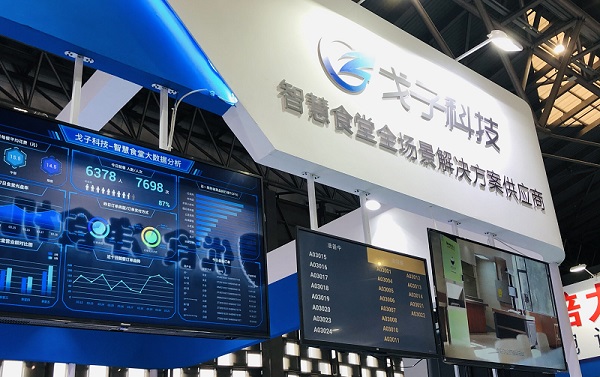

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

中国教育后勤展览会盛况:戈子科技智慧食堂璀璨亮相,群贤毕至!

2021-04-13

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

【活动预告】第六届广东团餐产业发展大会期待与您探讨行业发展趋势

2021-03-01

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

微信支付成长大会亮点多,戈子科技视觉结算设备聚焦瞩目

2020-12-03

- 副本.jpg) 2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020中国校园餐发展大会:戈子科技携新品亮相共建智慧餐饮

2020-12-02

.jpg) 戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

戈子科技携新再参CCLE2021第四届中国教育后勤展览会

2021-04-16

智能订餐系统在医院中的应用:构建从病房到全院的无缝订餐网络

智能订餐系统在医院中的应用:构建从病房到全院的无缝订餐网络

2026-01-16

- 副本.jpg) 医院智慧食堂管理系统:驱动后勤数字化与消费一体化

医院智慧食堂管理系统:驱动后勤数字化与消费一体化

2026-01-16

- 副本.jpg) 医院智慧食堂解决方案:如何系统性解决医护、患者、家属三方就餐难题?

医院智慧食堂解决方案:如何系统性解决医护、患者、家属三方就餐难题?

2026-01-15